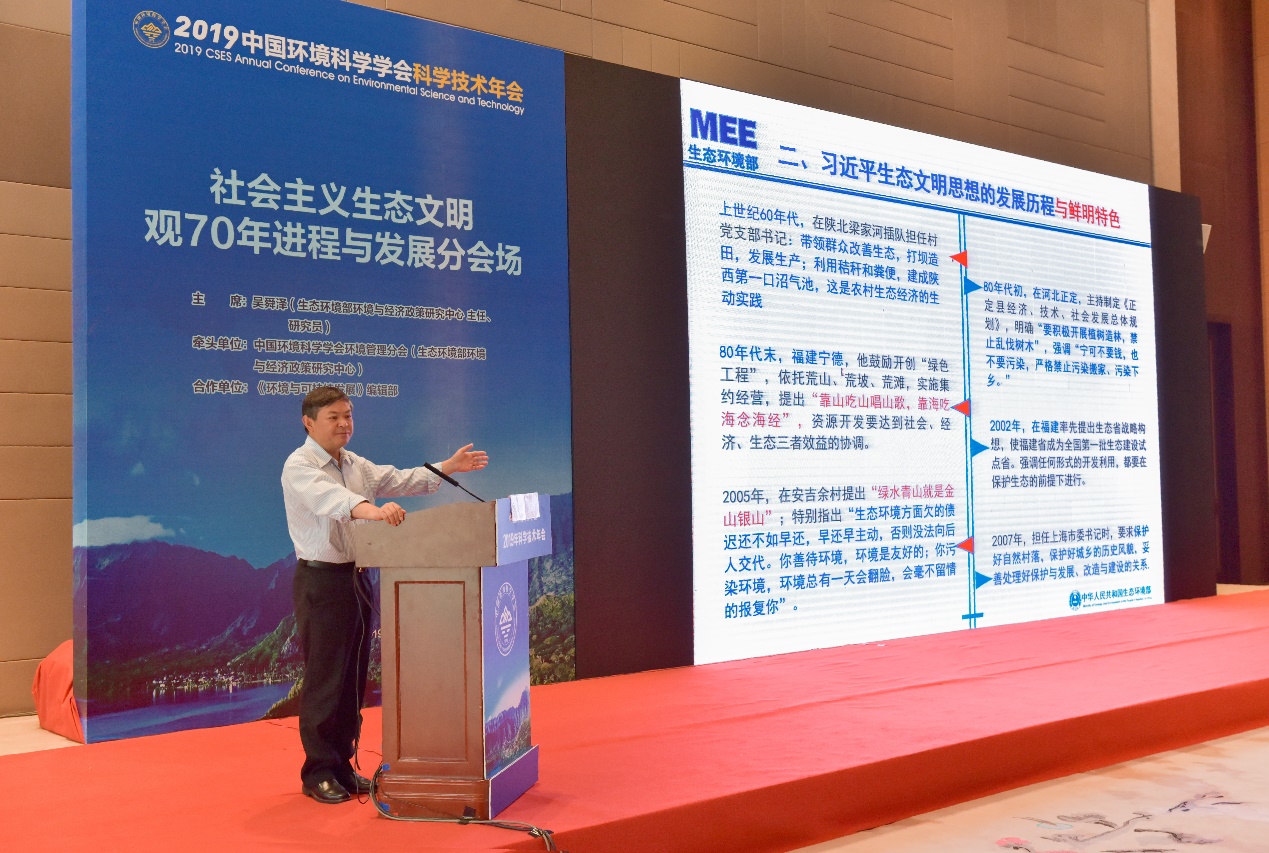

2019年8月24日,中國環(huán)境科學學會環(huán)境管理分會、生態(tài)環(huán)境部政研中心、《環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展》編輯部在陜西西安聯(lián)合舉辦“社會主義生態(tài)文明觀70年進程與發(fā)展”——中國環(huán)境科學學會2019年科學與技術年會環(huán)境管理分會場年會。生態(tài)環(huán)境部副部長黃潤秋出席會議并發(fā)表主旨報告。會議由政研中心主任吳舜澤主持,來自生態(tài)環(huán)境部及直屬單位、地方環(huán)保部門、企事業(yè)單位、高校、科研院所以及社會團體、媒體等百余名代表參加了會議。

黃潤秋副部長在題為“習近平生態(tài)文明思想的形成與實踐”的主旨報告中指出,十八大以來,在習近平生態(tài)文明思想指引下,我國生態(tài)環(huán)境保護發(fā)生了歷史性變革,取得了歷史性成效。他總結了習近平生態(tài)文明思想的6個鮮明特色:一是體現(xiàn)了總書記深厚的為民情懷和以人民為中心的思想;二是體現(xiàn)了總書記堅定的責任擔當;三是充分吸納了中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的時代價值;四是具有很強的實踐性;五是進一步豐富和發(fā)展了馬克思主義生產(chǎn)力思想,確立了環(huán)境在生產(chǎn)力構成中的基礎地位;六是深刻把握人類社會發(fā)展大趨勢,提出了人類社會發(fā)展新階段論。

黃潤秋副部長表示,當前我國生態(tài)文明建設和生態(tài)環(huán)境保護面臨著一系列形勢和挑戰(zhàn),但也面臨著前所未有的機遇,機遇大于挑戰(zhàn),我們務必要強化斗爭精神,保持戰(zhàn)略定力,堅持穩(wěn)中求進、統(tǒng)籌兼顧、綜合施策等正確策略和方法,銳意進取、攻堅克難,以生態(tài)環(huán)境保護優(yōu)異成績慶祝新中國成立70周年。

政研中心副研究員、經(jīng)濟學博士王勇梳理總結了中國探索綠色發(fā)展的歷程,闡述了中國如何選擇并走上綠色發(fā)展之路。他指出綠色發(fā)展從思想萌芽到理念升華,再到制度和實踐,既有歷史的必然性,也有客觀的主動性。第一,發(fā)展觀、民生觀等思想理念變革是引領中國走上綠色發(fā)展的靈魂之基;第二,在“五年”規(guī)劃、黨政干部政績考核、重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略中確立綠色目標和評價標準是校準中國發(fā)展綠色航向的指揮棒;第三,以主體功能為基礎的空間規(guī)劃體系是重塑綠色發(fā)展空間格局的重要手段;第四,探索產(chǎn)業(yè)生態(tài)化和生態(tài)產(chǎn)業(yè)化協(xié)同路徑為以綠色發(fā)展破解增長方式轉變難題提供了根本之策;第五,促進生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善是走上綠色發(fā)展之路的目標要求和具體體現(xiàn)。

南京工業(yè)大學馬克思主義學院教授、博士、研究生導師任鈴以“群眾路線:新中國70年生態(tài)文明建設的重要法寶”為主題作了發(fā)言。她認為,新中國成立以來,中國共產(chǎn)黨人將黨的群眾路線創(chuàng)造性地貫徹和落實在生態(tài)文明建設中,將之確立為生態(tài)文明建設的重要原則和方式。人民群眾創(chuàng)造性地開展節(jié)約資源、愛國衛(wèi)生、保護環(huán)境、植樹造林、興修水利、防災減災等一系列生態(tài)文明建設活動,形成了中國特色的生態(tài)環(huán)境運動和生態(tài)環(huán)境治理方式,提升了我國可持續(xù)發(fā)展能力。最終,我們將以人民為中心的發(fā)展思想、共享發(fā)展、共同富裕統(tǒng)一起來,形成了為人民群眾建設生態(tài)文明、依靠人民群眾建設生態(tài)文明、生態(tài)文明建設成果由人民群眾共享等寶貴經(jīng)驗,實現(xiàn)了黨的群眾路線的創(chuàng)新發(fā)展。

南京農(nóng)業(yè)大學副教授、復旦大學環(huán)境管理博士杜焱強指出,新中國70年來,農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)歷了一個從無到有、從局部到全面的過程,可劃分為政策空白、制度初創(chuàng)、領域開拓、全面加速和總體深化五個階段。當前農(nóng)村環(huán)境保護依賴行政力量推動,面臨治理水平與治理需求相差大、治理主體與受益主體相分割、整治碎片與環(huán)境系統(tǒng)不兼容等困境。農(nóng)村環(huán)境保護工作需以系統(tǒng)性思維處理好環(huán)境整治與鄉(xiāng)村振興、平衡好政府投入與群眾動員、發(fā)揮好設施建設與長效管護、兼顧好末端治標與源頭治本等關系。

生態(tài)環(huán)境部自然生態(tài)保護司調(diào)研員王捷圍繞工作背景、任務體系、具體要求、創(chuàng)建成效與經(jīng)驗等方面,介紹了我國生態(tài)文明示范建設及“兩山”基地推進工作情況。他表示,地方開展生態(tài)文明建設示范創(chuàng)建,一要有明確的工作體系,二要有具體的量化指標,三要有系統(tǒng)的推進機制。“兩山”基地建設主要任務集中在探索綠水青山轉化為金山銀山的有效路徑,提升生態(tài)產(chǎn)品供給水平和保障能力,創(chuàng)新生態(tài)價值實現(xiàn)的體制機制,打造綠色惠民、綠色共享品牌等四個方面,目前存在綠色銀行型、騰籠換鳥型、生態(tài)延伸型等實踐路徑。未來要進一步明確試點示范任務體系,優(yōu)化試點建設空間布局,完善示范建設標準體系,加強試點示范動態(tài)監(jiān)管,做好總結宣傳推廣。

政研中心助理研究員、博士劉越圍繞習近平生態(tài)文明思想的形成特征、體系特征、發(fā)展特征闡述了習近平生態(tài)文明思想的內(nèi)在邏輯。她指出,習近平生態(tài)文明思想不僅是一個話語體系,同樣也是一個結構體系。可以從認識論、方法論、價值論三個維度來進行深入學習,同時也可以從人與自然的關系出發(fā),探討自然生態(tài)環(huán)境的客觀規(guī)律,探討自然和人的政治、經(jīng)濟、社會屬性的關系。此外也需要關注習近平生態(tài)文明思想作為一個理論體系的開放性特征,從縱向內(nèi)涵延伸與橫向范圍擴展兩個角度維持一個動態(tài)的發(fā)展過程,推進習近平生態(tài)文明思想的不斷豐富與發(fā)展。

湖北省環(huán)境監(jiān)察專員、十堰市生態(tài)環(huán)境局黨組書記、局長馮安龍介紹了十堰市生態(tài)文明建設50年的探索與實踐。十堰市在全省率先出臺《十堰市環(huán)境保護黨政同責、一崗雙責責任規(guī)定和考核辦法》,聘請第三方對縣市區(qū)、市直單位開展環(huán)保目標責任制考核,創(chuàng)新了生態(tài)文明考核機制;出臺《環(huán)境保護“一票否決”實施辦法》,建立環(huán)境保護明責、考責、問責、追責制度體系;創(chuàng)新建立環(huán)境污染第三方治理、以“河長制”為重點的流域環(huán)境治理、生態(tài)補償和對口協(xié)作、環(huán)保專家咨詢、生態(tài)法治保障等工作機制,夯實了生態(tài)文明建設和環(huán)境保護工作基礎。通過一系列改革舉措,十堰市創(chuàng)造出了生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展的“十堰樣板”,走出了一條具有十堰特色的生態(tài)文明建設之路。